近年来,随着全球对可持续发展的重视,ESG(环境、社会和公司治理)理念逐渐成为企业战略的核心。作为中国西部的重要经济中心,重庆企业在ESG实践方面展现出积极的探索精神,特别是在环境与安全管理体系的构建上,正逐步形成具有地方特色的可持续发展路径。本文将从重庆企业的实践案例出发,探讨环境与安全管理体系如何助力企业提升ESG表现,并为区域经济高质量发展注入新动能。

一、重庆企业ESG实践的背景与挑战

重庆作为长江上游的生态屏障,其产业发展与环境保护的平衡至关重要。随着“双碳”目标的推进,重庆市政府陆续出台政策,鼓励企业将ESG理念融入日常运营。例如,《重庆市工业领域碳达峰实施方案》明确提出,到2025年,规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降14.5%。这一目标倒逼企业优化能源结构,而环境管理体系的完善成为关键抓手。

然而,重庆企业也面临独特挑战:一是传统制造业占比较高,如汽车、化工等行业的环境治理压力较大;二是部分中小企业对ESG认知不足,将环保投入视为成本负担;三是区域发展不均衡,部分区县的环保基础设施尚不完善。如何通过系统性管理破解这些难题,成为重庆企业ESG实践的核心议题。

二、环境管理体系的创新实践

在政策引导下,重庆龙头企业已率先构建起科学的环境管理体系。以长安汽车为例,其重庆工厂通过数字化手段实现全生命周期碳管理。从设计端采用轻量化材料,到生产端引入光伏发电和余热回收系统,再到供应链端对供应商提出绿色认证要求,形成闭环管理。数据显示,该工厂单台生产能耗较传统模式降低22%,每年减少碳排放超万吨。

化工企业则通过技术升级化解环境风险。重庆化医集团旗下企业投入3亿元改造废水处理设施,采用“预处理+生化处理+深度处理”三级工艺,使废水回用率提升至90%以上。更值得关注的是,部分企业将环保投入转化为经济效益。重庆某造纸企业通过沼气回收系统,每年额外产生200万元能源收益,印证了“环保即效益”的ESG逻辑。

三、安全管理体系的协同赋能

安全生产是ESG中“社会”维度的重要体现。重庆能源企业在安全管理上的探索颇具代表性。重庆燃气集团构建“智慧燃气安全防控平台”,通过2.4万个物联网传感器实时监测管网压力、流量等数据,结合AI算法实现泄漏预警准确率达99.7%。这一系统使事故响应时间从小时级缩短至分钟级,2025年上半年事故率同比下降43%。

制造业企业则注重文化塑造。宗申产业集团推行“全员安全积分制”,将安全行为与绩效考核挂钩,并通过VR技术模拟事故场景开展培训。这种“硬技术+软文化”的模式,使企业连续三年保持重大安全事故零记录。值得注意的是,重庆部分园区还探索出“区域联防”机制,企业间共享应急资源和专家团队,形成安全管理的规模效应。

四、体系融合带来的综合效益

当环境与安全管理体系深度结合时,往往产生“1+1>2”的效果。重庆钢铁的实践印证了这一点:其投资12亿元建设的环保集控中心,既监控烧结机脱硫效率等环境指标,又整合了高炉温度预警等安全数据。这种一体化管理使企业同时获得“环保绩效A级企业”和“安全生产标准化一级企业”认证,出口订单因ESG表现优异增长35%。

对区域经济而言,这种体系化实践正在改变产业生态。两江新区推出的“ESG伙伴计划”,通过碳排放权质押贷款等金融工具,已带动47家企业完成绿色改造。数据显示,2025年上半年重庆绿色贷款余额突破6000亿元,ESG评级在BBB级以上的企业数量同比增长28%,展现出管理升级对区域竞争力的提升作用。

五、未来发展的关键路径

尽管成效显著,重庆企业的ESG深化仍面临瓶颈。调研显示,约60%的中小企业缺乏专业ESG人才,第三方服务市场尚待培育。对此,可借鉴国际经验构建“三个支撑”:

1. 技术支撑:搭建区域性ESG数据平台,帮助企业量化管理绩效;

2. 金融支撑:扩大绿色债券、碳期货等工具应用,降低转型成本;

3. 人才支撑:联合高校开设ESG微专业,培养复合型管理人才。

此外,需警惕“ESG泡沫化”风险。部分企业将认证视为营销手段,却忽视实质性改进。监管部门可建立“ESG黑名单”制度,对数据造假行为实施联合惩戒,维护市场健康生态。

结语

从长江岸线的生态修复工厂,到数字经济产业园的零碳楼宇,重庆企业正以环境与安全管理体系为支点,撬动ESG价值的全面释放。这种实践不仅重塑着企业自身的竞争力,更在长江经济带绿色发展中树立了“重庆样本”。未来,随着ESG从合规要求转向价值创造,那些将管理体系与战略创新深度融合的企业,必将在可持续发展浪潮中赢得先机。

-

2025-06-19

-

2025-06-19

-

2025-06-19

-

2025-06-19

-

2025-06-19

热门关键词

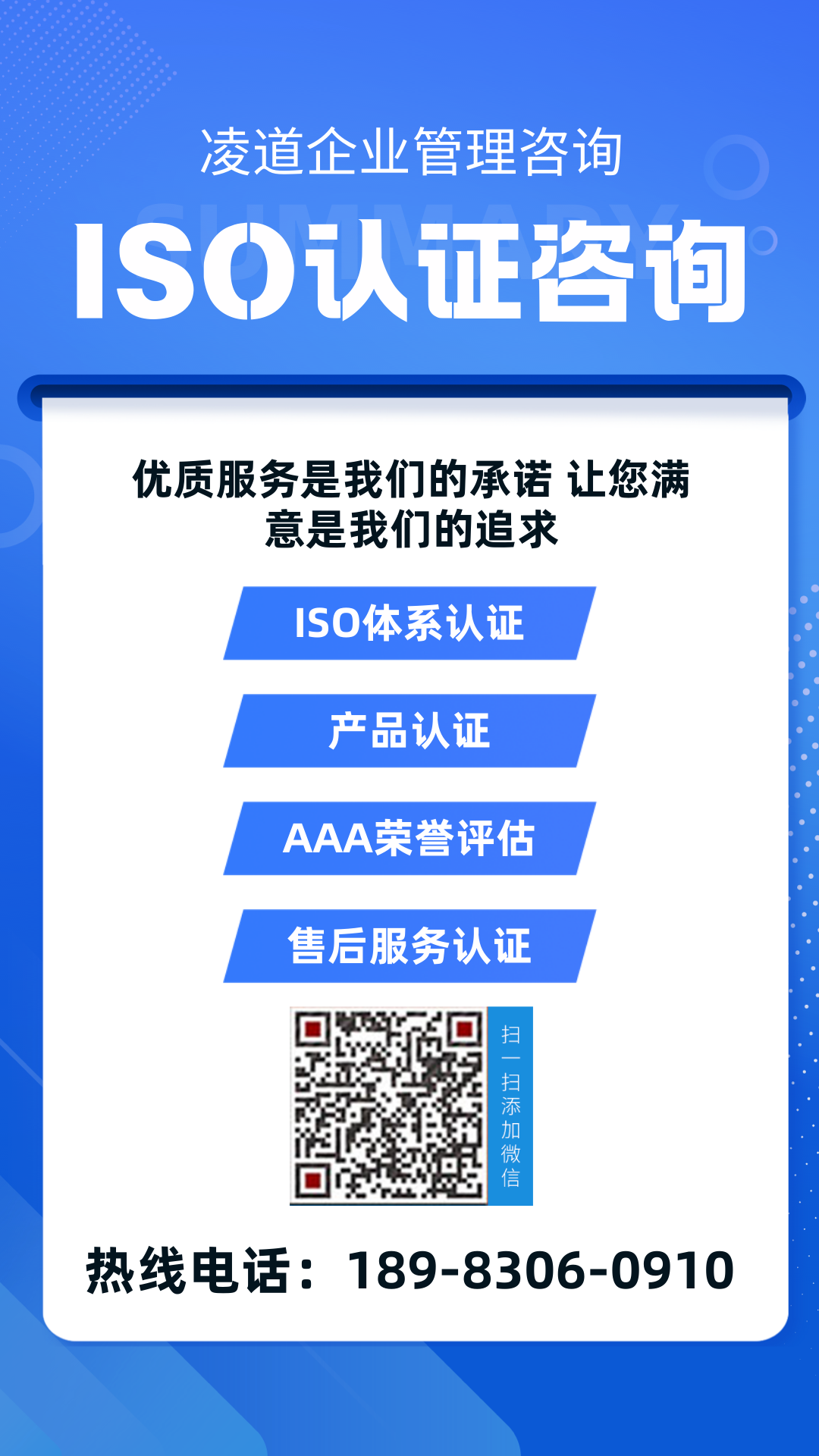

电话:18983060910

13883407910

邮箱:498611887@qq.com

网址:www.isorzgs.com.cn

地址:重庆市九龙坡区二郎启迪科技园一栋一楼

Copyright@重庆凌道企业管理咨询有限公司 All Rights Reserved 备案号:渝ICP备2025012050号-1 网站地图